Hay cosas a las que uno decide enfrentarse no por valentía, sino porque no hacerlo sería una forma más lenta de morir. Uno dice “voy a enfrentarlos”, pero en realidad se enfrenta a la repetición: a quienes no entienden y aun así imitan, a quienes copian sin saber qué copian, a quienes convierten el sentido en mercancía y la memoria en estafa. Nada de eso se olvida. No porque duela siempre igual, sino porque hay dolores que no se gastan con el tiempo, solo cambian de lugar.

Por las noches, cuando el ruido se apaga y queda apenas el gesto mecánico de encender un cigarrillo, la mente vuelve. Va y viene. No como recuerdo, sino como insistencia. No se piensa para entender, se piensa porque no se puede dejar de hacerlo. Y entonces aparece ese mensaje silencioso, no como una orden externa, sino como un límite interior: déjalo en paz. No porque no importe, sino porque hay cosas que no se salvan hablando de ellas.

Todos tenemos una historia que contar. No como consuelo, sino como condena compartida. Todos lo saben, incluso quienes fingen no saberlo. Desde los símbolos del poder más pulido hasta las figuras que habitan en los márgenes, desde lo que se muestra con corona hasta lo que ladra desde el infierno cotidiano. La historia no distingue jerarquías: alcanza a todos. Y cuando viene hacia uno, no se la recibe con delicadeza; se la sirve como es, cruda, directa, imposible de endulzar. Eso es justamente lo que nadie quiere escuchar, pero es lo único que puede decirse sin mentir.

Querida mamá:

No te preocupes. Nadie ha sido tratado aquí con mayor consideración que yo. He sido colocado en una posición magnífica.

Tu hijo, Nietzsche

Lo que queda, al final, no es una explicación, sino una indicación mínima: encuentra un hogar. No un lugar físico, no una escena donde quedarse representando algo. Al contrario: abandonar la escena es el primer acto honesto. Salir del teatro donde todo se repite, donde incluso el dolor se vuelve espectáculo. Trabajar para ese abandono es un trabajo silencioso, lento, casi invisible, pero necesario.

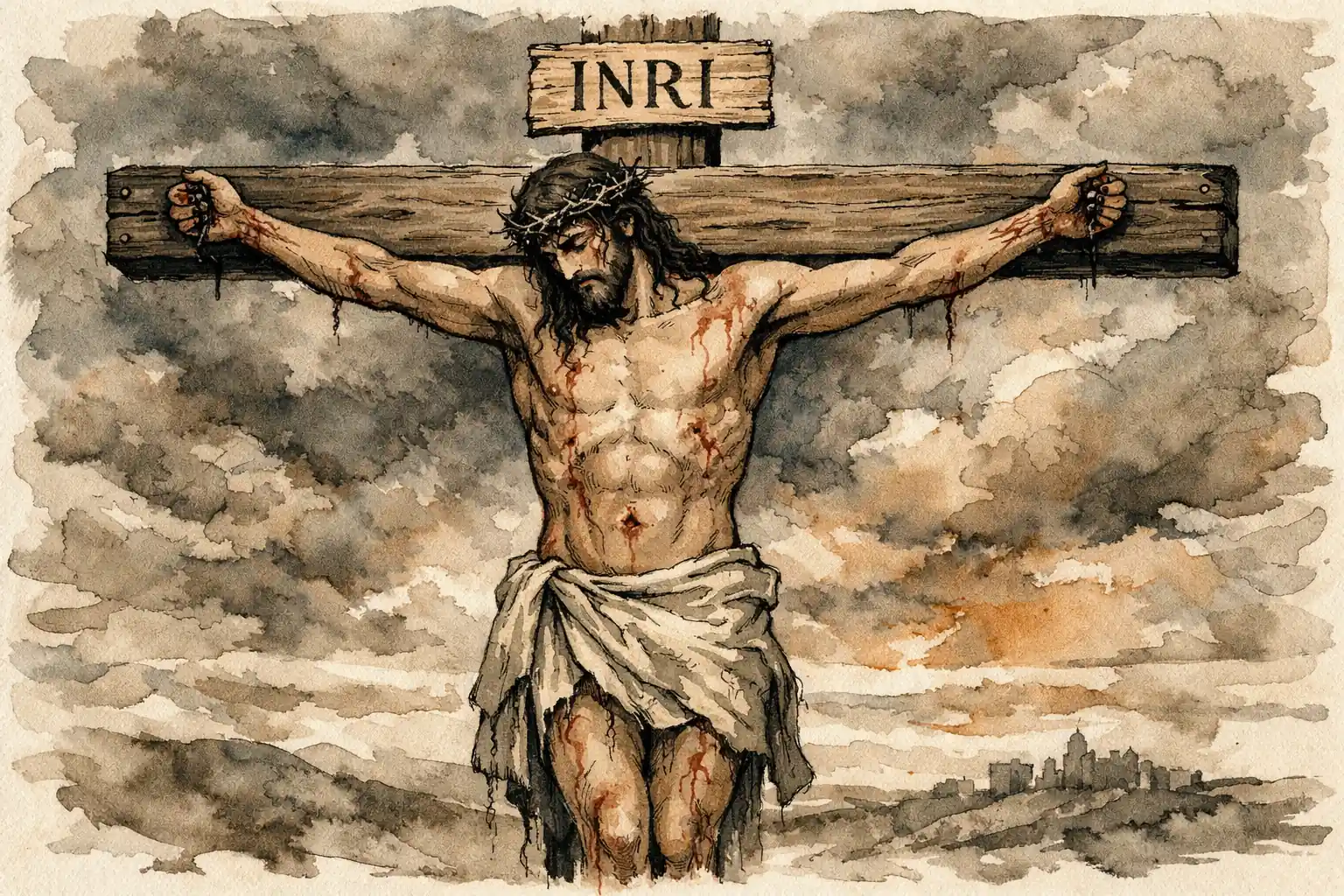

Y en ese proceso uno sangra. No como castigo, sino como consecuencia. Se sangra ante aquello que se reconoce como absoluto, como señor, no en sentido religioso estrecho, sino como aquello que mide, que juzga sin palabras. Las palabras mismas sangran. No están en el tiempo: lo atraviesan. Salen del cuerpo marcadas por la pérdida, por esa muerte que no fue solo de uno, sino compartida, heredada, familiar. Cuando las palabras sangran, el pensamiento ya no puede fingir neutralidad. Algo se rompe para siempre.

Esa sangre —que no es metáfora vacía— no empuja hacia adelante, sino hacia atrás. Dice: regresa a casa. No al pasado idealizado, no a la seguridad, sino al punto donde el sentido todavía no había sido traicionado. Volver no es retroceder: es recordar desde dónde se empezó a vivir con verdad. Y quizá ahí, solo ahí, la historia deja de ser una herida abierta y se convierte en lo único que puede sostenerse sin caer: memoria con sentido.