Lucas 14:1-6

«¿Quién de vosotros, si su hijo o su buey cae en un pozo, no lo sacará inmediatamente en día de reposo?» (Lucas 14:5, variante manuscrita)

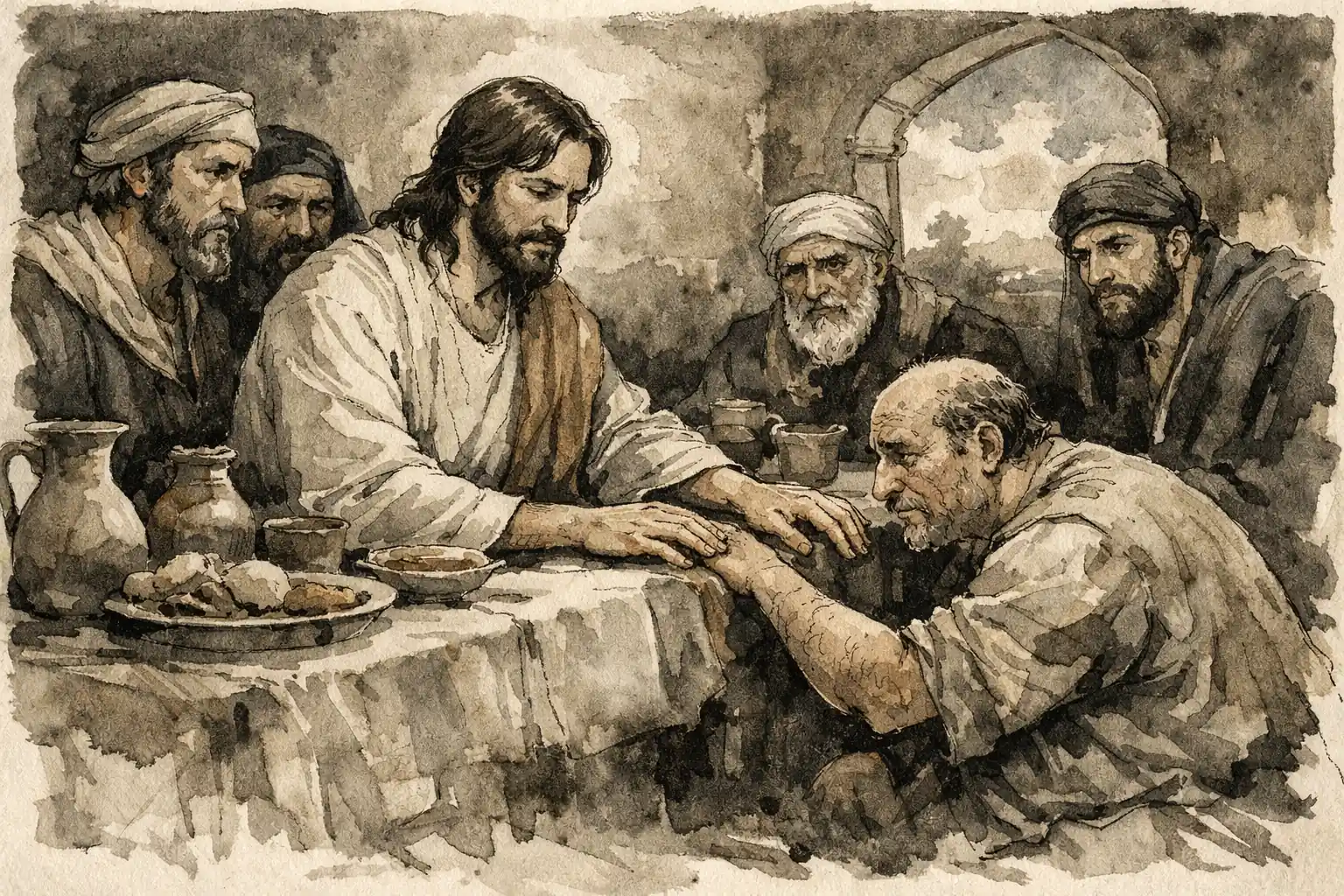

La escena del hombre hidrópico aparece en un contexto dominado por intérpretes de la Ley, hombres formados en la lectura cuidadosa del texto, convencidos de que la verdad se alcanza por la correcta comprensión del orden. Los fariseos no representan la maldad, sino la fidelidad al mundo tal como ha sido cerrado: Dios creó, Dios descansó, todo está hecho. Desde ahí, la realidad funciona como un sistema completo, sin aperturas ontológicas, sin un “después” que no sea repetición. La Ley no es solo normativa; es la expresión de un universo terminado. Interpretarla bien es aprender a habitar un ciclo que no se rompe.

El hombre hidrópico introduce una anomalía que no puede resolverse desde ese marco. Su cuerpo no está herido, sino saturado; no se desangra, se inunda. Es una vida atrapada en una repetición interna, un exceso que no encuentra salida. No es una urgencia legal ni una excepción permitida: es una forma de existencia que pone en crisis la idea misma de equilibrio. La hidropesía no exige acción inmediata según la Ley, y precisamente por eso plantea el problema real: ¿qué hacer cuando el sufrimiento no puede justificarse como emergencia, cuando no hay argumento técnico para intervenir, pero el cuerpo está claramente hundiéndose?

Jesús no discute directamente la enfermedad. Introduce otra imagen: la caída al pozo. El pozo no es una metáfora moral, sino una experiencia límite donde el sistema interpretativo colapsa. En el pozo no se interpreta, se desciende. No se delibera, se actúa. La pregunta no se dirige a la Ley, sino a la evidencia elemental de la vida: si alguien cae ahí, se le saca. Y es en ese punto donde la palabra “hijo” resulta decisiva, no por razones filológicas, sino porque señala el lugar exacto donde toda lectura se quiebra. El hijo no admite sustitución ni demora. Cuando un hijo cae, el orden queda suspendido.

El pozo es el abismo del sentido, el lugar donde la repetición deja de ser estabilidad y se vuelve condena. Es el eterno retorno vivido no como concepto, sino como experiencia: el mismo día que vuelve, el mismo peso que no se aligera, la misma caída que no se corrige. En ese lugar no se crea nada nuevo porque, según la lógica del reposo absoluto, todo ya está hecho. El mundo queda clausurado sobre sí mismo y el hombre se vuelve rehén de lo que se repite. Yo caí en ese pozo cuando mi madre murió, y ahí comprendí que el problema no era la muerte en sí, sino quedar atrapado en ella como destino.

Es aquí donde la presencia de Cristo introduce una ruptura decisiva. La Biblia afirma que Jesús murió en la cruz, y los estudiosos —los fariseos de todos los tiempos— tienen razón al decirlo. Esa es la lectura correcta del texto. Pero esa lectura, llevada sin desplazamiento al plano existencial, me colocaba a mí en la cruz. Y ese fue el error que necesitaba ser sanado. Yo no estaba en esa cruz. No era mi lugar. Permanecer ahí era confundir la muerte con la totalidad de la realidad.

La curación del hombre hidrópico no es un acto médico ni una transgresión legal; es una clarificación ontológica. Jesús no niega el reposo de Dios, sino que muestra que ese reposo no es clausura definitiva. Dice que su Padre aún trabaja, y con eso señala que hay un segundo piso de la realidad, una dimensión desde la cual se puede descender al abismo sin quedar atrapado en él. Trabajar en el día de reposo no significa romper el orden, sino revelar que el orden no es lo último.

En la presencia de Cristo se aclara algo fundamental: la cruz no me pertenece como destino. La muerte ocurrió, pero no me define. El pozo existe, pero no es el último nivel. La repetición no tiene la última palabra. La sanación del hidrópico es, en ese sentido, mi propia sanación espiritual: salir del lugar equivocado, dejar de ocupar la cruz, aceptar que no todo está cerrado, que el reposo de Dios no implica abandono, que aún hay trabajo cuando el mundo parece terminado.

Jesús no ofrece una explicación del abismo; ofrece presencia. Y esa presencia es suficiente para romper el ciclo. Ahí, y solo ahí, el día de reposo deja de ser condena y se revela como lo que realmente es: no el fin de toda acción, sino el espacio donde se hace posible una salida.

Lectura sugerida: