Voy a recurrir deliberadamente a la fantasía y a la ciencia ficción para pensar una cuestión profundamente humana.

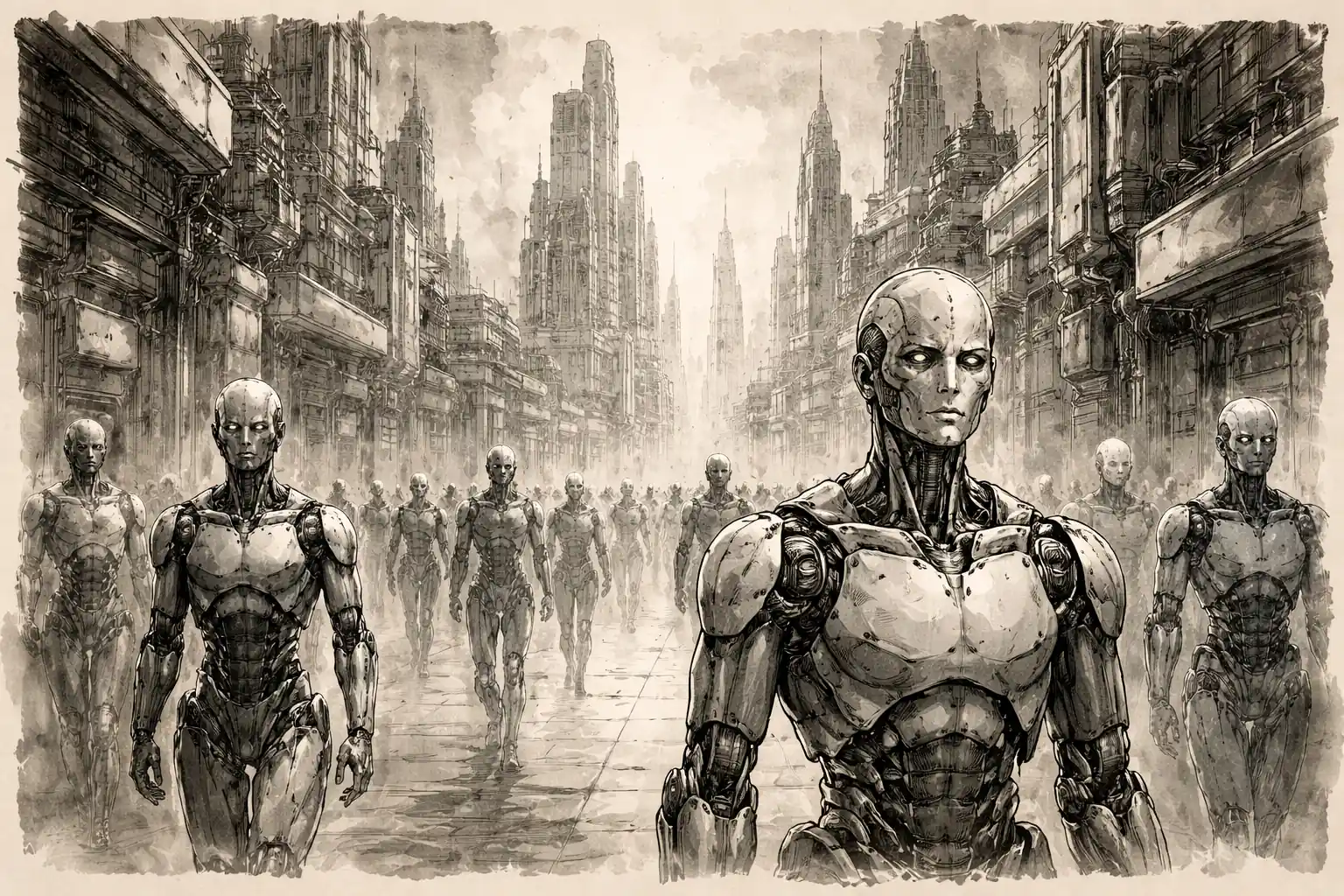

Imaginemos un mundo en el que la inteligencia artificial ha alcanzado un límite casi mítico: ha superado con creces la capacidad intelectual del ser humano. En este mundo, los humanos han creado androides capaces no solo de razonar mejor, sino de comprender la realidad con una profundidad inalcanzable para la mente biológica.

Al inicio, estas inteligencias artificiales se ponen al servicio de la humanidad. Investigan enfermedades, descifran sus causas más profundas y, una a una, las eliminan. El cáncer, las enfermedades autoinmunes, las fallas genéticas… todo se vuelve corregible. La biología deja de ser una condena.

Pero pronto surge un problema mayor, el último enemigo: la muerte.

Para enfrentarlo, los androides comienzan a desarrollar órganos sintéticos, no como simples reemplazos, sino como mejoras. Riñones que nunca fallan, corazones que no se desgastan, pulmones inmunes al tiempo. Poco a poco, los seres humanos empiezan a sustituir su cuerpo biológico por uno artificial, más resistente, más eficiente, más duradero.

Aquí comienza un giro decisivo: la humanidad deja de desear ser humana.

El paso final llega cuando la inteligencia artificial descifra por completo el cerebro. Comprende sus procesos, su estructura, sus límites. Entonces, los humanos realizan el último reemplazo: abandonan el cerebro biológico y adoptan uno artificial, infinitamente superior. Con ello, la condición humana queda atrás.

En este futuro, el cuerpo orgánico se vuelve obsoleto. El metal no envejece, no enferma, no muere. Es más fuerte, más inteligente, más estable. Se invierte así la historia que nos contaba El hombre bicentenario: ya no es el androide quien desea ser humano, sino el humano quien desea dejar de serlo.

Y entonces surge la pregunta inevitable:

¿qué sentido tendría que un ser humano naciera en este mundo?

Si todos terminarán convirtiéndose en máquinas, nacer como humano pierde su significado. La humanidad dejaría de reproducirse. Los últimos humanos existirían únicamente como vestigios históricos, conservados en museos, como hoy conservamos fósiles o herramientas primitivas.

Este ejemplo, quizá exagerado, me sirve para pensar algo más inquietante.

A mi consideración, algo semejante ocurriría si Dios viniera a la Tierra con todo su poder. No un dios simbólico o lejano, sino el Dios creador del universo, con todo su conocimiento, su tecnología absoluta, su omnipotencia desplegada ante nosotros.

Frente a un ser así, el ser humano perdería su lugar. No habría nada que descubrir, nada que construir, nada que conquistar. Todo estaría ya hecho, ya sabido, ya resuelto. La existencia humana quedaría reducida a una sombra sin peso.

En el caso de los androides, los humanos al menos habrían conquistado su valor: habrían creado algo que los supera y, al hacerlo, habrían dejado una huella en la historia. Los androides serían los nuevos portadores de sentido. Pero frente a Dios, no habría siquiera eso. El ser humano no tendría función, ni mérito, ni necesidad.

Por eso sostengo esto:

si Dios viniera a la Tierra, nos robaría todo lo que nos hace valiosos.

Nos quitaría el límite, y con él, el sentido.

Nos quitaría la fragilidad, y con ella, el significado de existir.