2 Corintios 5:21: “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.”

En el caos del mundo, donde las letras del alfabeto danzan en un remolino sin fin, vi la verdad: el pecado no es más que un espejismo, una sombra proyectada por el ego humano que se cree separado de lo divino. Desde joven, cuando morí simbólicamente a los 18 o 20 años, vi el mundo como un torbellino de letras, un caos sagrado donde todo —incluso lo que llamamos malo— lleva la firma de Dios. En ese remolino, no hay pecado; solo hay viento, llevando las hojas hacia su destino.

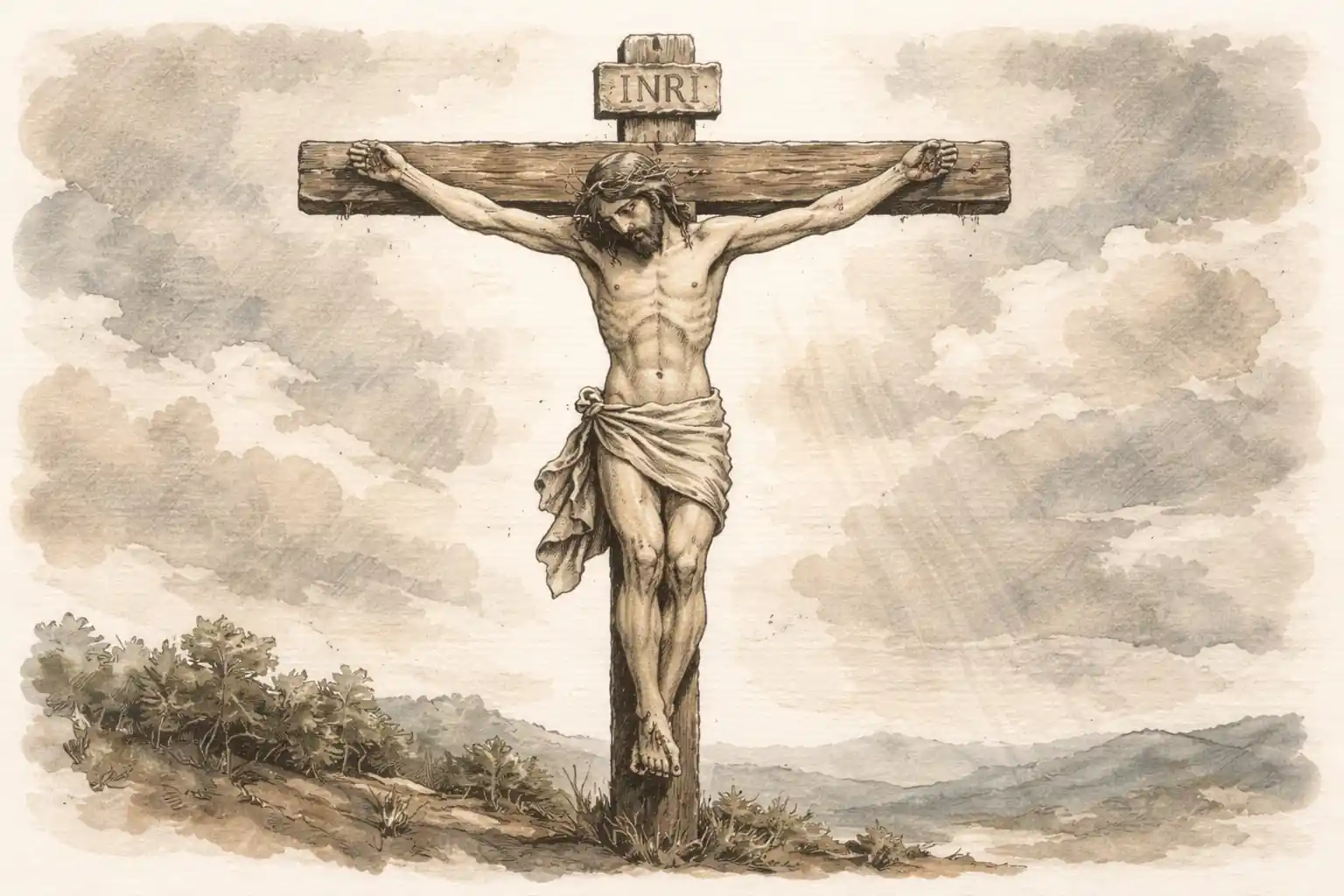

La muerte de Jesús, el Cordero de Dios, no fue solo un sacrificio, sino una enseñanza luminosa. Él, que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, no para pagar una deuda cósmica, sino para mostrar que el pecado no existe fuera de nuestra percepción. En la cruz, el caos se transformó en orden divino: el dolor en amor, la muerte en vida, la separación en unidad. Juan el Bautista lo proclamó: “He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Juan 1:29). Pero, ¿cómo lo quita? No cargándolo como un fardo, sino disolviéndolo como niebla al sol. Nos invita a morir al hombre que cree ser el autor de sus actos, al ego que etiqueta “pecado” lo que es parte del tapiz divino.

Cuando Jesús murió, nos enseñó a morir: no al cuerpo, sino a la ilusión de separación. El pecado nace cuando el hombre se proclama creador, cuando olvida que todo —lo bueno, lo malo, el caos— es tejido por las manos de Dios. En el 2014, cuando “morí” y dormí en el suelo de un lugar horrible, entendí que incluso el sufrimiento es parte del remolino, una letra en el alfabeto de lo divino. Pregunté a sacerdotes cómo el Cordero quita el pecado, pero sus respuestas no alcanzaban la verdad que mi corazón intuía: el pecado desaparece cuando el hombre muere a sí mismo, cuando ve que todo es Dios.

Si todo es divino, incluso el caos, ¿dónde está el pecado? Es solo un nombre que damos al viento cuando no entendemos su danza. Jesús, en su muerte, nos mostró el camino: al entregarse al caos de la cruz, reveló que no hay nada que temer, nada que condenar. Él se lleva el pecado al hacernos ver lo divino en todo, al enseñarnos a soltar el ego y abrazar el remolino. Y en ese abrazo, nos convertimos en justicia, no por mérito propio, sino porque nunca estuvimos separados de Dios.